Retrouvez le roman épistolaire Lettres Persanes de Montesquieu en pdf, vidéo streaming, écoute audio, lecture libre, texte gratuit et images à télécharger.

| Auteur | Montesquieu |

|---|---|

| Genre | Roman |

| Caractère | Roman Épistolaire |

| Courant | Les Lumières, Libéralisme |

| Siècle de parution | 18ème siècle |

Le pdf

La vidéo

Le texte

Lettres Persanes

PRÉFACE.

Louis XIV était mort, laissant le peuple affamé, la France appauvrie par la révocation de l’édit de Nantes, par les longs désastres d’une guerre inique terminée à grand peine en victoire in extremis, l’esprit écrasé sous le joug du père Lachaise et de la Maintenon, les lettres languissantes. La disparition de la funeste cagote et des confesseurs jésuites fut un soulagement universel. Le poids qui oppressait les poitrines s’en était allé à Saint-Denis en pourriture royale. On respirait. Mais dans quel chaos, dans quel désarroi moral, politique et financier ! Trouble encore accru par le déchaînement des passions comprimées et le dévergondage effréné qui succède à la libération.

C’est dans Michelet qu’il faut chercher la peinture sur le vif de cette ruine pleine de vie, où, parmi les scandales de l’agiotage qui étouffa dans son germe la gigantesque entreprise de Law, parmi les intrigues traîtresses des bâtards auxquels Louis XIV avait voulu livrer la minorité de Louis XV, M. le Duc, un Condé rapace, roi du système, qui se disait pauvre avec un grand gouvernement et dix-huit cent mille livres de rentes, un Dubois pourri de vices et de ruses, des Tencin mâle et femelle, gouvernaient un foullis de petits abbés, de laquais enrichis, de grands seigneurs et de courtisanes que la spéculation mêlait dans la fraternité du ruisseau Quincampoix. Les castes s’effaçaient. Per fas et nefas, il se formait une nation avide d’une vie nouvelle, pleine de mépris et de haine déjà contre les parasites sociaux acoquinés sur la patrie. La Révolution se faisait ; par en haut ; dans la bourgeoisie lettrée et la petite noblesse de robe ; mais elle se faisait.

« Le siècle, dit Michelet, demandait, désirait un guide qui tranchât nettement dans le temps, partît de l’écart absolu, qui surtout allât droit à la question fondamentale, la question religieuse, ne cherchât pas, comme les utopistes d’alors, de vains raccommodages pour une machine plus qu’usée. »

Notez que le catholicisme expirant se signalait encore par d’horribles exploits ; que la révocation de l’édit de Nantes, dragonnades, les missions bottées, la persécution des jansénistes venaient de dépeupler le centre de la France, de ruiner l’industrie ; qu’en 1721 (l’année des Lettres persanes) l’inquisition brûlait à Grenade neuf hommes et onze femmes ; que, vers le même temps, les protestants de Thorn périssaient torturés « dans des supplices exquis ; » que les parlements de Paris, de Rouen, de Bordeaux, tenaillaient et brûlaient les libertins, libres penseurs du temps ; que le Château-Trompette, où l’on ne pouvait se tenir ni debout ni couché, n’avait rien à envier aux effrayants in pace de l’inquisition.

Qui donc proclamera l’iniquité de l’intolérance, l’inanité des menues pratiques religieuses, les ridicules de la casuistique, l’influence néfaste du célibat ecclésiastique, l’inévitable fin du catholicisme ; la supériorité des gouvernements doux, des châtiments gradués et modérés, sur les rigueurs pénales et les fantaisies du despotisme ; de la république sur la monarchie ? quel homme osera, en face et au-dessus de l’arbitraire religieux et politique, établir les principes du droit des gens, subordonner à l’équité les coutumes et les lois, soumettre à la justice les princes, les magistrats, les prêtres, Dieu lui-même, « s’il y a un Dieu » (LXXXIV) ?

Ce sera, contraste piquant, un homme né et nourri dans « un milieu unique pour énerver, éteindre, admirable pour étouffer », où la routine réactionnaire est une religion, où la cruauté froide, indifférente, machinale est une seconde nature, où l’infatuation est une monomanie. Une fatalité de famille condamnait Montesquieu à la magistrature. Affublé à vingt-cinq ans d’une perruque de conseiller, coiffé vingt-sept ans d’un bonnet de président à mortier, il semblait « calfeutré au foyer » dès vingt-six ans par un mariage fort calme et l’éducation de trois enfants. Il n’avait « guère plus de trente ans quand son petit roman esquissa déjà le Credo de 89. » Le prisonnier de la robe s’était émancipé ; cette robe, qu’il porta douze ans (1714-1726), « dont il n’osait s’arracher » couvrait « un merveilleux fonds de haine » pour l’atroce passé dont elle le faisait complice. « Son esprit vaste, vif et doux, sous ce poids qui le contenait, n’en fut pas accablé, mais s’étendit en dessous de tous côtés, » étudiant les sociétés, les lois qui président au développement des nations, l’éclosion lente mais sûre de la justice, idéal qui se dégage des mœurs passagères et changeantes. Dans le recueillement d’une quasi-captivité, ou parmi les distractions ordinaires d’une vie calme et mondaine, en allant de son hôtel au parlement, du parlement à son hôtel, parfois à Paris, il aiguisait et fourbissait l’arme qui allait « décapiter un monde, » ses petites phrases pimpantes et sèches, si fortes dans leur dédaigneuse concision, mesurées et audacieuses.

Mais comment relier tant de pensées éparses sur des sujets si vastes, réduire en un livre le sommaire d’une bibliothèque critique, et en un livre attrayant, se faire lire et accepter ? On était « dans un moment singulier d’inattention où personne n’avait envie de regarder. Écrit au plus fort du système, le livre est publié dans la débâcle : la terreur du visa, quand chacun se croit ruiné. La difficulté était grande pour se faire écouter de gens préoccupés si fortement. Quel cadre assez piquant, quel style assez mordant pouvait s’emparer du public ? Le petit roman fit cela. »

Il est probable que, dès 1718, Montesquieu s’était arrêté à l’idée de lettres écrites par des Orientaux voyageant en Europe. Déjà Charles Rivière du Fresny, dans ses Amusements sérieux et comiques, Amsterdam, 1705, avait promené un Siamois à Paris. C’était un artifice ingénieux et simple. Les mœurs de l’Orient, matière à comparaison et à contraste, étaient suffisamment connues par les Mille et une nuits, par les récits de Chardin et de Tavernier, par les Mémoires du serrail de Mme de Villedieu (Catherine des Jardins, femme galante morte en 1683). L’auteur causait de son projet avec ses amis, leur en communiquait des fragments, profitait de leurs conseils, rédigeait d’après leurs indications plaisantes ou sérieuses des épisodes et des réflexions, esquissait des caractères.

À en croire une note manuscrite au verso du feuillet de garde de l’édition 1758 (Amsterdam et Leipsik, Arkstée et Merkus, trois volumes in-4), la première des Œuvres complètes (Arsenal, 20911 B.), « deux personnes ont travaillé avec M. le président Montesquieu aux Lettres persannes : M. Bel, conseiller au Parlement de Bordeaux, qui a fourni les articles badins, et M. Barbaud, président, qui a écrit les réflexions morales. » Ce dernier était secrétaire perpétuel de l’Académie de Bordeaux, à laquelle il légua sa maison et sa bibliothèque. Jean-Jacques Bel, membre de la même académie, possédait une fort belle bibliothèque qu’il voulait rendre publique, en y attachant, à ses frais, deux bibliothécaires. On a de lui le Dictionnaire néologique (en collaboration avec Desfontaines, des lettres critiques sur la Marianne de Voltaire, et une ironique apologie de Lamothe-Houdart. Il mourut à quarante-cinq ans (1738), d’un excès de travail, à Paris, où « il passait la plupart de son temps. » Ces deux hommes étaient évidemment des lettrés, et il leur suffit, pour être sauvés de l’oubli, d’avoir touché aux Lettres persanes. Quant à leur part de collaboration, il semble qu’on soit fondé à la restreindre à un échange d’idées. Le style de Montesquieu est partout le même, d’une concision forte qui n’exclut ni l’afféterie, ni la sécheresse. Et dans son premier ouvrage se retrouvent en germe aussi bien la curiosité galante du Temple de Gnide, que la gravité quelque peu impérieuse de l’Esprit des lois et de la Grandeur et décadence des Romains, avec un charme de plus, l’expansive mobilité de la jeunesse et le mélange contrasté des sujets et des tons.

Une occasion se présenta, Montesquieu la saisit.

« L’ambassadeur turc arrivait (mars 1721), avec tout son monde équivoque. La question débattue partout était : « A-t-il, n’a-t-il pas un sérail ? Et qu’est-ce donc que la vie du sérail ? Vous le voulez… Eh ! bien, apprenez-le. Le nouveau livre vous le dira. Dès le commencement, cinq ou six lettres vous saisissent par cette curiosité d’être confident du mystère, au fond du sérail même, et ce qui est piquant, d’un sérail veuf, et des humbles aveux que ces belles délaissées écrivent en grand secret. Avec un tel prologue, on ne lâchera pas le livre. Mais nulle mollesse orientale. Il ne s’en doute même pas. À cent lieues du sérail mystique des soufis, du sérail voluptueux du Ramayan, celui-ci est français, je veux dire amusant et sec. La flamme même, s’il y en a quelque peu, est sèche encore, esprit, dispute et jalousie. Ces disputes ne troublent guère les sens. Le tout est une vraie satire contre l’injustice polygamique, le dur veuvage où elle tient la femme ; même la polygamie chrétienne (quoiqu’on en plaisante parfois comme d’une chose qui est dans les mœurs), il la flétrit très-âprement dans la lettre sur l’homme à bonnes fortunes (XLVIII). C’est un coup de théàtre de voir comme, après ces cinq ou six premières lettres de femmes, maître de son lecteur, il l’emporte sur un pic d’où l’on voit toute la terre, » la marche inéluctable des sociétés humaines vers le droit, vers la libre pensée, vers la république. « Le régent rit et tout le monde. Et qui sait ? les évêques, tous les pères de l’Église, Dubois, Tencin, etc., et la France entière rit, et l’Europe. C’est là bien autre chose qu’un succès littéraire. »

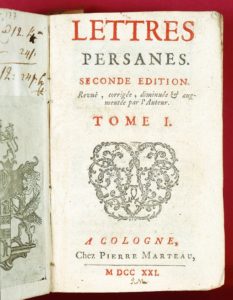

La vogue tout d’abord fut grande. Il parut en 1721 trois éditions au moins des Lettres persanes, deux chez Brunel, Amsterdam, une à Cologne chez Pierre Marteau (voir la bibliographie à la fin du tome II), toutes fidèles au texte publié chez Brunel par les soins du secrétaire de Montesquieu.

L’auteur vint à Paris (1722) jouir de son triomphe. Reçu dans tous les cercles lettrés, chez le Régent, chez Maurepas, chez Mme de Tencin, il connut là Duclos, Chevrier, Voisenon, La Chaussée, Crébillon fils, Moncrif, Salé, Pont de Veyle, tous aspirants à l’Académie. Le Temple de Gnide, que Mme du Deffand a si bien nommé l’Apocalypse de la galanterie, allégorie affétée composée pour Mlle de Clermont, lui valut, dit-on, un certain nombre d’amies influentes (1725). Aussitôt il se présenta à l’Académie, et fut élu. Fontenelle, directeur, avait déjà écrit son discours et l’avait remis au récipiendaire, lorsque des envieux firent valoir un article des statuts qui interdisait l’admission de membres non résidants. Et puis Montesquieu avait fort malmené l’Académie (LXXIII). L’élection ne fut pas validée. Montesquieu, piqué au vif, vendit sa charge (1726), s’établit à Paris, prit pied chez la marquise de Lambert qui passait pour mener la coterie académique, et attendit.

Ces détails et ceux qui suivent sont habilement groupés par M. Vian, l’un des hommes qui connaissent le mieux Montesquieu, et nous les empruntons à sa curieuse brochure : Montesquieu, sa réception à l’Académie, et la deuxième édition des Lettres persanes (signé L. V. 24 p. grand in-12, Didier, sans date).

Enfin, le 26 octobre 1727, la mort d’un certain Sacy, avocat, nullement parent des Sacy bibliques dont le nom s’est tristement éclipsé sous le second empire, laissa vacante la place si ardemment convoitée. Amis et amies d’entrer en campagne et d’écarter tout concurrent. Patronnée dans le monde par Mme de Lambert, dans l’Académie par l’abbé Mongault, ancien précepteur du duc d’Orléans, la candidature n’est point combattue par le cardinal Fleury qui, dans une réponse ambiguë au directeur, abbé Dubos, rappelle, sans vouloir prendre d’engagement, que le « président » s’est déjà présenté. La réussite semble assurée. Un incident fâcheux remet tout en suspens.

Fleury n’avait pas lu les Lettres persanes ; on les lui fit lire. Le père Tournemine, directeur du journal de Trévoux, trônait à l’hôtel Soubise, dans les salons d’un certain abbé Oliva, bibliothécaire du cardinal de Rohan. Montesquieu avait été présenté à ce cénacle ; puis tout à coup, effarouché par les prétentions de cet encombrant personnage, avait cessé d’y paraître, et cela sans déguiser le motif de sa retraite. Inde iræ. « Un extrait fort fidèle » rapidement composé par le père Tournemine ouvrit les yeux au cardinal. Il paraît que la lettre XXIV (1721 Ire XXII) mit le vieux prêtre de fort méchante humeur ; et je le crois : le roi et le pape y sont traités de grands magiciens qui font croire au peuple, l’un que du papier est de l’argent, l’autre « que trois ne sont qu’un » et que « le pain qu’on mange n’est pas du pain. »

Le jeudi 11 décembre, au moment de procéder au scrutin, on apprend le mécontentement du cardinal. Le cardinal a parlé ; le cardinal vient de dire à l’abbé Bignon, en propres termes : « Le choix que l’Académie veut faire sera désapprouvé de tous les honnêtes gens. » Voilà l’élection ajournée à huitaine. Un candidat sérieux, l’avocat Mathieu Marais, se présente dans l’intervalle. Montesquieu est tenace ; il donne de sa personne ; il court droit à l’ennemi ; (c’est-à-dire qu’il va voir le cardinal) et le gagne à sa cause. Sur l’heure, Fleury fait savoir qu’après les éclaircissements donnés par le président, « il n’empêchoit point l’Académie de l’élire. » Deux scrutins, non sans boules noires (20 décembre et 5 janvier) donnèrent enfin la majorité à Montesquieu. Les adversaires ne s’étaient pas découragés et, la veille du deuxième tour, ils travaillaient encore contre « ce fou. » La partie ne fut décidée que le matin même par une lettre ministérielle que M. Vian a raison de citer comme un chef-d’œuvre du genre.

« Il me paroît, monsieur, » écrivait Fleury au secrétaire perpétuel, « que la manière dont vous avez dressé le registre le 11 décembre est très-sage et très-mesurée. Il y a certaines choses qu’il vaut mieux ne pas approfondir, par les suites qu’elles peuvent avoir, et si on vouloit aller plus loin, on ne diroit pas assez ou on diroit trop. La soumission de M. le président de Montesquieu a été si entière, qu’il ne mérite pas qu’on laisse aucun vestige de ce qui pourroit porter préjudice à sa réputation, et tout le monde est si instruit de ce qui s’est passé, qu’il n’y a aucun inconvénient à craindre du silence que gardera l’Académie.

« Voilà mon sentiment, et je ne prétends point le donner comme une décision. Je serois bien fâché de vouloir jamais m’ériger en juge de ce que pourra faire la compagnie. En général, je ne puis m’empêcher de penser que le parti de prévenir les tracasseries est toujours le plus prudent. »

L’élection, approuvée le 8 janvier, consacrée par la réception le 24 janvier 1728, fut pour Montesquieu une satisfaction d’amour-propre, et rien de plus. Trois séances suffirent pour confirmer le nouvel académicien résidant dans ses projets de voyages lointains. Dès avril 1728, il partit pour Vienne avec un homme d’État anglais.

« Le lecteur, qui, dit M. Vian, aime les dénouements moraux, au moins chez les autres, s’étonne sans doute que Montesquieu n’ait pas fait expier à quelqu’un les ennuis qu’il venait d’éprouver. » Il ne se refusa pas le plaisir d’une fine et discrète vengeance. « Tout le monde savait que le P. Tournemine aimait passionnément la célébrité. Dès lors, chaque fois qu’on prononça devant Montesquieu le nom de ce jésuite, il prit soin de dire : Le père Tournemine ? Je n’en ai jamais entendu parler. »

Ainsi donc Montesquieu était académicien de par les Lettres persanes, malgré les Lettres persanes. Elles demeuraient sous-entendues. Mais que s’était-il passé dans sa visite au cardinal ? À quelles soumissions s’était-il prêté ? Fleury affirme que tout le monde en était instruit. Le fait est qu’on n’en sait rien. Trois hypothèses se présentent, l’une adoptée par « les trois panégyristes de Montesquieu », l’autre insinuée, à la suite de la première, par d’Alembert dans son éloge, l’autre relatée dans une note du Siècle de Louis XIV, et soutenue par M. Vian.

D’après la première opinion, Montesquieu aurait déclaré au cardinal « qu’il ne se disoit pas l’auteur des Lettres persanes, mais qu’il ne les désavoueroit jamais. » Puis il aurait lu lui-même quelques passages bien choisis, et le ministre, séduit par l’habileté du lecteur, aurait trouvé l’ouvrage moins dangereux qu’agréable. D’Alembert, écrivant sous l’inspiration des Secondat, prétend à faux que « parmi les véritables Lettres, l’imprimeur étranger en avait inséré quelques-unes d’une autre main » (Bel ? Barbaud ?) et qu’il aurait fallu du moins, « avant de condamner l’auteur, démêler ce lui lui appartenoit en propre. »

Ces explications, qui se tiennent, peuvent sembler confirmées par une sorte de désaveu indirect que nous relevons dans le discours de réception : « Le génie que le public remarque en vous le déterminera à vous attribuer les ouvrages anonymes où il trouvera de l’imagination, de la vivacité, et des traits hardis ; et, pour faire honneur à votre esprit, il vous les donnera, malgré les précautions que vous suggère votre prudence. » Ce compromis, cette réticence discrète étaient probablement connus, acceptés ou imposés par le cardinal. Il est permis encore de voir dans les Réflexions sur les Lettres persanes v. p. 1, publiées en tête du Supplément de 1754, la substance de l’apologie que Montesquieu présenta au ministre.

Voici maintenant la version de Voltaire, rejetée par Sainte-Beuve et beaucoup d’autres : « Montesquieu fit faire en peu de jours une nouvelle édition de son livre, dans lequel on retrancha ou on adoucit tout ce qui pouvoit être condamné par un cardinal ou par un ministre. » C’est justement ce que fit Voltaire lui-même en 1732 pour obtenir de Fleury l’autorisation de publier les Lettres anglaises. L’anecdote n’est donc pas invraisemblable. D’autre part, il existe une édition des Lettres persanes, modifiée uniquement dans le premier volume et pourvue d’un sous-titre caractéristique : LETTRES PERSANES, seconde édition, revue, corrigée, diminuée et augmentée par l’auteur. À Cologne, chez Pierre Marteau, 1721. Notez que le même Marteau avait également donné en 1721 un texte conforme à celui d’Amsterdam-Brunel, qui a été suivi du vivant de l’auteur par toutes les éditions subséquentes, 1730, 1731, 1737, 1739, 1740, 1744, 1748, 1753, jusques et y compris l’édition avec Supplément, de 1754, celle que nous considérons et reproduisons comme définitive (Montesquieu mourut au commencement de 1755). Partout, avant le Supplément, le nombre des lettres est de cent cinquante. Dans la seconde-Marteau il est réduit à cent quarante. Treize ont été supprimées (I, V, X, XV, XXIII, XXX, XXXIX, XL, XLI, XLV, LXIII, LXVIII, LXIX de l’édition type) ; huit présentent quelques changements (VII, IX, XI, XVII, XXII, XXXVII, LXXXIV, CXXXVII). Trois ont été ajoutées : Sottise du peuple durant la Fronde, Libéralités des princes, Embarras des gens d’esprit ; qui portent dans la seconde-Marteau les nos LVIII, LIX, LX, et qui figurent dans le Supplément de 1754.

M. Vian a été tout d’abord et justement frappé de ces suppressions, de ces remaniements et de la rareté relative d’une édition à laquelle Montesquieu ne peut être étranger, puisqu’on y relève des additions conservées par le texte définitif. Ajoutez que les changements s’arrêtent au tome 1er, que le 2e demeure intact sauf les numéros des lettres, que ce fait semble l’indice d’une certaine précipitation, en tout cas d’une intention cachée.

La date seule, 1721, embarrassait M. Vian ; mais dès qu’il eut découvert, dans le Journal littéraire de 1729, deux comptes rendus élogieux, presque édifiants, de cette seconde édition, sous la rubrique : livres parus en 1721 et de 1722 à 1728 ; il ne douta pas qu’il eût entre les mains l’édition citée par Voltaire ; car s’il n’en avait paru aucune de 1722 à 1730, et aucune en effet ne porte de date intermédiaire, pourquoi le Journal littéraire se fût-il occupé des Lettres en 1729 ? Cette seconde-Marteau ne pouvait-elle pas avoir été antidatée « pour faire croire » à l’ancienneté de modifications imposées par des circonstances récentes ?

Voilà, certes, des remarques intéressantes, des arguments bien présentés, des déductions correctes. Et cependant nous ne sommes pas convaincus. C’est qu’à cette seconde édition, dont M. Vian croyait il y a peu d’années posséder le seul exemplaire connu, qui manque à la Bibliothèque nationale mais que nous avons compulsée et collationnée à l’Arsenal, (19630 B.), il manque beaucoup pour répondre au signalement donné par Voltaire. On n’en a pas retranché, on n’y a pas adouci « tout ce qui pouvoit être condamné par un cardinal ou par un ministre. » À ce point qu’en 1751, vingt ans après la date officielle, vraie ou fausse, c’est d’après le texte expurgé, en citant les numéros nouveaux, que M. G. (l’abbé Gaultier, né à Louviers en 1685, mort à Paris en 1755, théologien des évêques de Boulogne (de Langle) et de Montpellier (Colbert), rédigeait un violent factum, dont nous reparlerons : Les Lettres persannes convaincues d’impiété, MDCCLI (103 pages. Arsenal 19032, D, B, L, relié dans un petit recueil de pièces, grand in-12, avec cette mention manuscrite : Ex libris domus orat. dominœ nostrœ virtutum ; ex dono domini Molin. Parisiis).

Si le lecteur veut bien se reporter aux Notes et Variantes du présent tome, il jugera comme nous que les suppressions et remaniements, tous regrettables au point de vue littéraire, sont à peu près insignifiants sous le rapport philosophique et religieux.

Qu’y a-t-il de retranché ? des épisodes sans importance, les Quinze-vingts (XXX, 32), l’aventure de Pharan qui ne veut pas être eunuque (XXXIX-XLI, 41-43), des recommandations d’Usbek à ses femmes (LXIII, 65), une partie de campagne du sérail (XLV, 47), l’affront fait à Soliman par son gendre (LXVIII, LXIX, 70-71) ; les expressions : Vierge qui a mis au monde douze prophètes (I) ; trois ne sont qu’un (XXII, 24, XVIII, 2e). Reste l’allusion à l’Eucharistie : Le pain qu’on mange n’est pas du pain.

Qu’y a-t-il d’adouci ? Les regrets amoureux de Fatmé (VII, V 2e) ; deux mots relatifs à l’impureté de la femme et à la circoncision ; la dénomination Révérend père jésuite décemment abrégée en R. P. J. Et quoi encore ? absolument rien de significatif.

Qu’y a-t-il de changé ? des numéros de lettres et quelques lettres. Les additions ne sont pas un correctif. Loin de là.

Est-ce à dire que l’édition subreptice doive être attribuée à un caprice d’éditeur ? Nullement, puisque les additions en ont été conservées par l’auteur dans son Supplément. Qu’elle n’ait joué aucun rôle dans l’élection à l’Académie ? il est probable que si, mais dans une certaine mesure que Voltaire n’indique pas suffisamment et que M. Vian exagère. Nous sommes porté à croire que la seconde édition est antidatée, le Journal littéraire semble le prouver ; que Montesquieu, pour appuyer ses explications et son apologie (résumées dans les Réflexions sur les Lettres P.), a pu tirer de sa poche deux ou trois éditions de 1721 y compris le tome 1er de la fameuse seconde et, se plaignant des contrefacteurs, signaler rapidement quelques numéros intervertis, quelques mots absents, quelques passages remaniés. Il a montré le livre, mais ne l’a point laissé. Fleury, d’ailleurs, n’avait pas le temps de lire ; et, pour ne contrarier ni des personnages influents ni un candidat bien né, bien posé, contre lequel il n’avait aucun grief sérieux, il s’est hâté de reconnaître un acte de déférence par un acquiescement de bon goût.

Cette conclusion concilie toutes les hypothèses probables et vraisemblables et rend justice, ce nous semble, à la perspicacité de M. Vian.

La seconde édition, diminuée et augmentée, ne paraît pas avoir été réimprimée. Il ne s’en est conservé dans le texte définitif que les trois lettres ajoutées. On les trouvera dans le tome II, à la place indiquée par le Supplément. Les éditions assez nombreuses, publiées du vivant de Montesquieu, sont de simples reproductions de la première Amsterdam-Brunel. Le Supplément ne renferme que quelques lettres insignifiantes relatives au « petit roman, » deux ou trois correctifs à une théorie hardie du suicide, à des doutes sur la prescience divine (LXXVI-LXXVII LXIX), et ces Réflexions, désormais placées en tête de presque toutes les éditions et dont nous avons indiqué le sens et la portée.

Il est fait allusion dans ce morceau à de nombreuses imitations des Lettres persanes : on n’a conservé le souvenir que des Lettres turques par Saint-Foix, souvent jointes au livre de Montesquieu sans en être absolument indignes (1744-1754), des Lettres juives (1754), des Lettres chinoises, du marquis d’Argens, enfin des Lettre d’Amabed, par Voltaire.

Ce serait prendre sur le plaisir du lecteur que de relever toutes les grâces et tous les mérites des Lettres persanes. On les découvrira du premier coup. Nul besoin de clé ou de commentaires. Les allusions aux folies déplorables de Louis XIV, à la révocation de l’édit de Nantes, aux scandales du système, aux outres du crédit remplies de vent par un Éole qui ressemble à Law, ne renferment rien de mystérieux ni d’obscur. Les peintures de mœurs, le tableau achevé de tous les ridicules sociaux, les observations qui notent de traits si fins, si justes et si multipliés toutes les nuances du caractère français, l’activité parisienne, le flegme espagnol, la morne gravité des orientaux, cela est de tous les temps, aussi clair, aussi vrai, aujourd’hui qu’il y a cent cinquante ans. Les jugements littéraires trouvent de même leur application immédiate. Ce que dit Montesquieu des sots livres, des compilations vaniteuses, des coureurs de nouvelles, des ergoteurs scolastiques, des théologiens pédantesques, de l’Académie française, semblera bien longtemps écrit d’hier. Quant à quelques erreurs bien rares comme l’idée d’une dépopulation progressive du monde, à quelques préjugés contre la médecine, l’érudition, la poésie, et qui sont imputables soit à l’esprit du temps, soit au tempérament tranchant de Montesquieu ou au caractère de son génie à la fois positif et généralisateur ; nous les signalons sans y insister.

Mais il est à propos de déterminer ici les doctrines philosophiques et morales de Montesquieu et l’application qu’il en fait aux religions, au gouvernement, à l’organisation des sociétés humaines. Elles sont exposées dans les Lettres persanes avec la netteté et la franchise de la jeunesse, qualités sans prix, qui ne survivent pas toujours aux compromis et aux prudentes réserves de l’âge mûr.

L’univers apparaît à Montesquieu régi par des lois générales, éternelles, immuables. C’est la conception même de la science. Découvertes par les philosophes qui, d’ailleurs, « n’ont point été ravis jusqu’aux trône lumineux, qui n’ont ni entendu les paroles ineffables dont les concerts des anges retentissent, ni senti les formidables accès d’une fureur divine, » ces lois, ces « cinq ou six vérités » donnent la clé de merveilles cent fois plus stupéfiantes que les miracles des prophètes (XCVII) : non qu’elles aient une volonté ; elles ne ressemblent en rien aux entités métaphysiques : formules induites d’observations rationnelles, elles ne sont que « l’expression des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » La terre est soumise, comme les autres planètes, aux lois du mouvement (XCIII) ; les hommes n’échappent à aucune des conditions de l’existence universelle et de la vie terrestre. Les climats, dont l’auteur esquisse ici la théorie, déjà trop exclusive (CXXI), constituent une fatalité particulière à l’homme et qu’il ne réussit guère à dominer. L’homme tient dans le monde physique une place infiniment petite, que son orgueil exagère. Cette vanité se manifeste surtout par le dogme de l’immortalité de l’âme (auquel on croit par semestre selon le tempérament et les vicissitudes de la santé (LXXV) ; il est facile de la retrouver dans la fureur, bien impuissante au reste, des lois contre le suicide (LXXVI).

Le monde moral considéré en lui-même, ce qu’on a appelé le règne humain, a ses lois, ou plutôt sa loi propre, qui n’est ni la foi, ni l’obéissance, ni même la charité ; qui est la Justice. « La justice est un rapport de convenance qui se trouve réellement entre deux choses : ce rapport est toujours le même, quelque être qui le considère, » dieu, ange ou homme ; qu’on l’applique aux relations des individus ou à celles des nations (LXXXIII, XCV). C’est là une vue féconde, d’une importance capitale. Quant aux origines de la justice, dont il définit si bien la nature, Montesquieu les soupçonne, mais il hésite à les mettre en pleine lumière. Il dit quelque part : « La société est fondée sur un avantage mutuel » (LXXVI) ; mais il n’ose en conclure que la justice est précisément la garantie de cet avantage mutuel. Il voit dans l’intérêt la source de l’injustice ; il n’y voit pas la source de la justice. Unilatéral, l’intérêt conduit à l’injustice ; bilatéral, réciproque, l’intérêt conduit à la justice. Cette vérité est incluse dans la théorie de Montesquieu, mais il ne l’en dégage pas. Il sent que la justice dépend des conventions humaines, mais on ne sait quel scrupule le retient : il aime mieux penser qu’elle est éternelle. Erreur philosophique, verbale plutôt que réelle, et d’ailleurs indifférente dans la conduite des affaires humaines.

En somme, Montesquieu fait deux parts dans les choses : l’une, physique, régie par des lois fatales ; l’autre morale, humaine, subordonnée à la première, et régie par la justice. De ces principes dérivent ses opinions philosophique et religieuses.

Les subtilités métaphysiques lui donnent la nausée. Logique et catégories d’Aristote, Scot, Paracelse, Avicenne, Averroës, Porphyre, Plotin, Jamblique, il fait infuser tout cela, non sans amusante irrévérence, et en compose pour son médecin de province un violent purgatif (CXLIII). Néanmoins il est déiste, irréligieux, à la façon de Voltaire. Et notons que, de son temps, c’était à peine décent. Le déisme n’a jamais été qu’un euphémisme ; et le dieu d’Usbek, « s’il y a un dieu » (LXXXIII) n’est pas gênant : car il est soumis dans le monde physique aux lois immuables et fatales, dans le monde moral à la justice. La prescience lui est refusée, parce qu’elle détruit la liberté humaine, agent nécessaire de la justice (LXIX). Mais qu’est-ce qu’un Dieu sans miracles et sans grâce efficace ? que deviennent la prière, le culte ? Où est l’office, l’utilité quelconque des religions ?

Sous le masque léger de ses Persans, Montesquieu traite avec une extrême liberté les dogmes, le Coran, les Écritures dont les commentateurs font tout ce qu’ils veulent (CXXXIV) ; les casuistes (LVII), les ascètes, les prophètes, les mystiques, dont les œuvres infusées constituent un excellent vomitif (CXXXIV, CXLIII) ; les légendes relatives à la naissance, à la mission, à l’enseignement de Mahomet ou d’Ali, « le plus beau des hommes » (le messie) (XXXIX) ; les chapelets, les rosaires, les pèlerinages, les menues cérémonies ridicules ou insignifiantes, les prescriptions relatives aux jeûnes et aux viandes immondes (XVII, XXIX, XLVI.) Il attaque, avec un sérieux comique, la maxime : hors de l’église point de salut. Il raille l’embarras des religions à déterminer la nature des plaisirs réservés aux élus, par suite de la résurrection de la chair (XXXV), et ridiculise les paradis par la scabreuse peinture des voluptés qui inondent le corps glorieux de l’immortelle Anaïs (CXXV).

Il définit le pape « une vieille idole qu’on encense par habitude, un grand magicien, » qui fait croire « que trois ne sont qu’un, que le pain qu’on mange n’est pas du pain, » les évêques, des gens de loi qui dispensent, à prix d’argent, d’obéir à la loi ; les prêtres et les dervis, des eunuques volontaires enrichis par leur vœu de pauvreté. Il s’indigne contre l’hypocrite férocité de l’inquisition (XXIX, LXXVIII) ; il maudit l’intolérance, le prosélytisme, « esprit de vertige, éclipse entière de la raison humaine » (LXXXV).

Enfin, il bat, les uns sur le dos des autres, christianisme, mahométisme, judaïsme, et les humilie devant la pureté et la spiritualité (quelque peu supposées) du mazdéisme (LXVII). C’est que Montesquieu tient à extraire de toutes les religions positives un fond commun, naturel sorte d’innocente théophilanthropie à laquelle se cramponnent, aujourd’hui encore, certain nombre d’esprits à demi émancipés, et dont les pompes sentimentales et champêtres s’étalent dans l’épisode des Troglodytes (XII). Cette religion naturelle a ses dangers pour les âmes tendres et, pratiquée par Rousseau ou Robespierre, nous ramène tout droit aux orthodoxies dont nous sortons à peine, après tant de siècles d’abaissement intellectuel. Mais, dans l’esprit d’un Montesquieu, elle n’a rien de contraignant, car elle n’existe pas, n’étant qu’un mot pour caractériser et sanctifier le respect des lois, l’exercice de la justice, l’amour des hommes et la pratique de la vertu.

Les dévots ne s’y trompaient pas. L’homme qui a écrit : « Dans l’état présent où est l’Europe, il n’est pas possible que la religion catholique y subsiste cinq cents ans » (CXVII) ; l’homme qui voit dans « l’idée de la divinité… une énumération de toutes les perfections différentes que l’homme est capable d’avoir et d’imaginer » (LXIX) ; cet homme est un impie, et l’abbé Gaultier a raison quand il s’écrie : « Si le Persan avance quelque impiété, on dit : C’est un Persan ! mais ce Persan qui parle est un François très-connu, qui met dans la bouche du Persan ce qu’il pense, lui François, en matière de religion. » Et il ajoute : « Est-il rien de plus humiliant pour nous, qu’un livre qui contient ces blasphèmes ait été lu, recherché, applaudi dans le royaume, et que les éditions se soient multipliées, sans que la puissance spirituelle ni la temporelle se soient armées pour venger la majesté de Dieu de l’outrage d’un chétif mortel ?… Est-ce à dire que Descartes, Newton, et les philosophes modernes » (sauf Malebranche) « ont raisonné mieux que Moïse ?… Les philosophes athées ou déistes font le monde éternel… Un déiste compte pour rien tous les miracles sur lesquels la religion chrétienne est fondée !… Encore une fois, à quoi mènent ces connoissances ? » (Maudite galère !)

Le digne père n’en revient pas. Il lâche des phrases dignes de Molière : « Voilà ce qu’on ne peut entendre sans se boucher les oreilles ! » Et ce ne sont que des : Chétif mortel ! Fantaisies d’un petit écrivain ! Discours plein d’impiété ! L’impiété saute aux yeux ! Plaisant réformateur ! Âme de boue ! Les hommes transformés en étalons ! Dérangement de l’esprit et corruption du cœur ! Avec les pourceaux, on se tait !

L’abbé, cessez de gémir. Les Lettres persanes sont bien et dûment convaincues d’impiété.

Partout Montesquieu est fidèle à son principe.

En morale sociale, il se prononce pour la liberté et l’égalité, seules compatibles avec la justice, seules favorables à l’accomplissement du but que se propose toute société, l’avantage mutuel, à la propagation de l’espèce, au développement des richesses par le travail et les arts (CXXII). La liberté et l’égalité, il les réclame dans la société : et il combat l’esclavage, conservé par des princes chrétiens dans les pays où il leur profite ; dans la famille, (sauf en ce qui concerne l’autorité paternelle dont il s’exagère l’importance) : et il réclame que notre empire sur les femmes est une véritable tyrannie !… que, « les forces seraient égales, si l’éducation l’était aussi » (XXXVIII) ; et il condamne la polygamie au nom de la dignité des femmes (CXIV), comme le célibat au nom de la loi naturelle (CXVII).

En législation, il réclame des pénalités sagement graduées, et des châtiments modérés, aussi redoutés et moins dangereux que les supplices insensés et les tortures arbitraires (LXXX).

En politique intérieure, ennemi déclaré du despotisme, qui anéantit le ressort moral, les forces vives des sociétés, et provoque des révolutions toujours légitimes (LXXX, LXXXIX, CII, CIII), il juge avec une sévère clairvoyance ce Louis XIV qui a fait illusion à Voltaire lui-même (XXIV, XXXVII, XCII). Pour lui, le gouvernement « le plus parfait est celui qui va à son but à moins de frais ; celui qui conduit les hommes de la manière qui convient le mieux à leur penchant et à leur inclination » (LXXV). De là à la république il n’y a qu’un pas, et Montesquieu le fait. Son histoire des Troglodytes (XI-XIV) conclut énergiquement à la république. Les républiques de Suisse et de Hollande sont placées haut dans son estime (CXXII). C’est de lui qu’est cette noble pensée : « Le sanctuaire de l’honneur, de la réputation et de la vertu semble être établi dans les républiques et dans les pays où l’on peut prononcer le mot de patrie. » Il est moins net et moins affirmatif dans l’Esprit des lois.

Sa politique extérieure est dominée tout entière par la nécessité de la Justice. Il n’admet point de différence originelle entre le droit privé et le droit public.

« On diroit, Rhédi, qu’il y a deux justices différentes : l’une, qui règle les affaires des particuliers, qui règne dans le droit civil ; l’autre, qui règle les différends qui surviennent de peuple à peuple, qui tyrannise dans le droit public : comme si le droit public n’étoit pas lui-même un droit civil, non pas à la vérité d’un pays particulier, mais du monde » (XCIV). « Dans cette seconde distribution de la justice, on ne peut employer d’autres maximes que dans la première. » Partant de là, il établit quelles sont les guerres justes et les guerres injustes, condamne expressément celles qui ont pour motif « les querelles particulières du prince » ou quelque manque d’égards pour un ambassadeur, et approuve celles qui sont entreprises pour la défense d’un territoire ou d’un allié. « La conquête, dit-il, ne donne point un droit par elle-même… Les traités de paix sont légitimes, lorsque les conditions en sont telles, que les deux peuples peuvent se conserver : sans quoi, celle des deux sociétés qui doit périr, privée de sa défense naturelle par la paix, la peut chercher dans la guerre. » (XCV).

Enseignements profonds, bons à méditer dans les temps où le droit public « est une science qui apprend aux princes (aux assemblées, aux gouvernants quels qu’ils soient) jusqu’à quel point ils peuvent violer la justice, sans choquer leurs intérêts » (XCIV).

La doctrine de Montesquieu consiste donc tout entière dans la substitution de la justice à l’arbitraire royal, clérical ou divin. Ce sera son éternel honneur, d’avoir libéré la justice des religions et des théories autoritaires. « Domat exige que la justice soit chrétienne, le XVIIIe demande si le christianisme est juste » (Michelet). Montesquieu a déchristianisé le droit.

Au moment où la réaction religieuse, philosophique et politique tente un suprême et redoutable effort pour tirer l’humanité en arrière, il a semblé opportun de remettre sous les yeux de ceux qui savent relire tant de vérités de tous les siècles, tant de fines railleries et de réflexions fortes sur les vices, les maux et les hommes dont nous souffrons plus que jamais. Si les Lettres persanes n’ont pas vieilli, si elles sont menacées, pour ainsi dire, d’une éternelle jeunesse, ce n’est point parce que, sur le canevas léger et commode d’un petit roman oriental aussi simple que bien conduit, parmi d’aimables digressions discrètement voluptueuses, sûres amorces jetées au lecteur français, Montesquieu a brodé, avec une précision un peu sèche mais toujours piquante, une peinture de la société française sous la régence, les portraits de ces ennemis publics qu’on nomme les prêtres intrigants et intolérants, les agioteurs sans vergogne, les beaux esprits frivoles, les hommes à bonnes fortunes, les juges négligents ou partiaux, les généraux vantards, les rois exploiteurs, les bourgeois infatués, les courtisans ridicules, tout ce passé véreux qui n’est pas extirpé encore. Non. Mais c’est parce que l’œuvre, plus primesautière et plus hardie que l’Esprit des lois, plus ramassée aussi et plus concise, touche librement à toutes les grandes questions qui divisent l’humanité, depuis l’existence de Dieu jusqu’à la forme du gouvernement, en passant par le mariage et la condition des femmes. De pareils livres sont écrits pour l’avenir.

Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, né le 18 janvier 1689, mort le 10 février 1755, est en avant de ce siècle ; il est devant nous et non derrière l’horizon.

Écoutez Michelet :

« Il faut être bien étourdi et bien léger soi-même pour trouver son livre léger. À chaque instant il est terrible. Les satires de Voltaire sont si débonnaires à côté ! La différence est grande. Voltaire est libre par le monde. Montesquieu est un prisonnier » (de la robe). « L’œuvre est moins merveilleuse encore que le secret, la patience qui la préparent, ce recueillement redoutable du solitaire en pleine foule. Grande leçon ! Qu’ils apprennent de là, les prisonniers qui se croient impuissants, combien la prison sert, comme en prison le fer devient acier ! qu’ils apprennent, les hésitants, les maladroits, à affiler la lame… C’est un esprit serein, mondain, ce semble, et pacifique, qui fait en riant voler, briller le glaive… Jamais main plus légère. L’Orient lui apprit à jouer du damas. En badinant, il décapite un monde…, il accomplit la radicale exécution, l’extermination du passé » et, dans l’éclair du glaive, « il fait voir l’avenir ! »

ANDRÉ LEFÈVRE.

__________

QUELQUES REFLEXIONS

SUR

LES LETTRES PERSANES.

(1754)

Rien n’a plu davantage dans les Lettres persanes, que de trouver, sans y penser, une espèce de roman. On en voit le commencement, le progrès, la fin : les divers personnages sont placés dans une chaîne qui les lie. À mesure qu’ils font un plus long séjour en Europe, les mœurs de cette partie du monde prennent dans leur tête un air moins merveilleux et moins bizarre ; et ils sont plus ou moins frappés de ce bizarre et de ce merveilleux, suivant la différence de leurs caractères. D’un autre côté, le désordre croît dans le sérail d’Asie à proportion de la longueur de l’absence d’Usbek, c’est-à-dire à mesure que la fureur augmente et que l’amour diminue.

D’ailleurs, ces sortes de romans réussissent ordinairement, parce que l’on rend compte soi-même de sa situation actuelle ; ce qui fait plus sentir les passions que tous les récits qu’on en pourrait faire. Et c’est une des causes du succès de quelques ouvrages charmants qui ont paru depuis les Lettres persanes.

Enfin, dans les romans ordinaires, les digressions ne peuvent être permises que lorsqu’elles forment elles-mêmes un nouveau roman. On n’y sauroit méler de raisonnements, parce qu’aucuns des personnages n’y ayant été assemblés pour raisonner, cela choqueroit le dessein et la nature de l’ouvrage. Mais, dans la forme des lettres, où les acteurs ne sont pas choisis, et où les sujets qu’on traite ne sont dépendants d’aucun dessein ou d’aucun plan déjà formé, l’auteur s’est donné l’avantage de pouvoir joindre de la philosophie, de la politique et de la morale à un roman, et de lier le tout par une chaîne secrète et, en quelque façon, inconnue.

Les Lettres persanes eurent d’abord un débit si prodigieux, que les libraires mirent tout en usage pour en avoir des suites. Ils alloient tirer par la manche tous ceux qu’ils rencontroient : « Monsieur, disoient-ils, faites-moi des Lettres persanes. »

Mais ce que je viens de dire suffit pour faire voir qu’elles ne sont susceptibles d’aucune suite, encore moins d’aucun mélange avec des lettres écrites d’une autre main, quelque ingénieuses qu’elles puissent être.

Il y a quelques traits que bien des gens ont trouvés bien-hardis ; mais ils sont priés de faire attention à la nature de cet ouvrage. Les Persans qui devaient y jouer un si grand rôle se trouvoient tout à coup transplantés en Europe, c’est-à-dire dans un autre univers. Il y avoit un temps où il falloit nécessairement les représenter pleins d’ignorance et de préjugés : on n’étoit attentif qu’à faire voir la génération et le progrès de leurs idées. Leurs premières pensées devoient être singulières : il sembloit qu’on n’avoit rien à faire qu’à leur donner l’espèce de singularité qui peut compatir avec de l’esprit ; on n’avoit à peindre que le sentiment qu’ils avoient eu à chaque chose qui leur avoit paru extraordinaire. Bien loin qu’on pensât à intéresser quelque principe de notre religion, on ne se soupçonnoit pas même d’imprudence. Ces traits se trouvent toujours liés avec le sentiment de surprise et d’étonnement, et point avec l’idée d’examen, et encore moins avec celle de critique. En parlant de notre religion, ces Persans ne doivent pas paroître plus instruits que lorsqu’ils parloient de nos coutumes et de nos usages ; et, s’ils trouvent quelquefois nos dogmes singuliers, cette singularité est toujours marquée au coin de la parfaite ignorance des liaisons qu’il y a entre ces dogmes et nos autres vérités.

On fait cette justification par amour pour ces grandes vérités, indépendamment du respect pour le genre humain, que l’on n’a certainement pas voulu frapper par l’endroit le plus tendre. On prie donc le lecteur de ne pas cesser un moment de regarder les traits dont je parle comme des effets de la surprise de gens qui devoient en avoir, ou comme des paradoxes faits par des hommes qui n’étoient pas même en état d’en faire. Il est prié de faire attention que tout l’agrément consistoit dans le contraste éternel entre les choses réelles et la manière singulière, naïve ou bizarre, dont elles étoient aperçues. Certainement la nature et le dessein des Lettres persanes sont si à découvert, qu’elles ne tromperont jamais que ceux qui voudront se tromper eux-mêmes.

__________

INTRODUCTION.

(1721)

Je ne fais point ici d’épître dédicatoire, et je ne demande point de protection pour ce livre : on le lira, s’il est bon ; et, s’il est mauvais, je ne me soucie pas qu’on le lise.

J’ai détaché ces premières lettres, pour essayer le goût du public ; j’en ai un grand nombre d’autres dans mon portefeuille, que je pourrai lui donner dans la suite.

Mais c’est à condition que je ne serai pas connu : car, si l’on vient à savoir mon nom, dès ce moment je me tais. Je connois une femme qui marche assez bien, mais qui boite dès qu’on la regarde. C’est assez des défauts de l’ouvrage, sans que je présente encore à la critique ceux de ma personne. Si l’on savoit qui je suis, on dirait : Son livre jure avec son caractère, il devroit employer son temps à quelque chose de mieux, cela n’est pas digne d’un homme grave. Les critiques ne manquent jamais ces sortes de réflexions, parce qu’on les peut faire sans essayer beaucoup son esprit.

Les Persans qui écrivent ici étoient logés avec moi ; nous passions notre vie ensemble. Comme ils me regardoient comme un homme d’un autre monde, ils ne me cachoient rien. En effet, des gens transplantés de si loin ne pouvoient plus avoir de secrets. Ils me communiquoient la plupart de leurs lettres ; je les copiai. J’en surpris même quelques-unes dont ils se seroient bien gardés de me faire confidence, tant elles étoient mortifiantes pour la vanité et la jalousie persane.

Je ne fais donc que l’office de traducteur : toute ma peine a été de mettre l’ouvrage à nos mœurs. J’ai soulagé le lecteur du langage asiatique autant que je l’ai pu, et l’ai sauvé d’une infinité d’expressions sublimes, qui l’auroient ennuyé jusque dans les nues.

Mais ce n’est pas tout ce que j’ai fait pour lui. J’ai retranché les longs compliments, dont les Orientaux ne sont pas moins prodigues que nous ; et j’ai passé un nombre infini de ces minuties qui ont tant de peine à soutenir le grand jour, et qui doivent toujours mourir entre deux amis.

Si la plupart de ceux qui nous ont donné des recueils de lettres avoient fait de même ; ils auroient vu leurs ouvrages s’évanouir.

Il y a une chose qui m’a souvent étonné : c’est de voir ces Persans quelquefois aussi instruits que moi-même des mœurs et des manières de la nation, jusqu’à en connoître les plus fines circonstances, et à remarquer des choses qui, je suis sûr, ont échappé à bien des Allemands qui ont voyagé en France. J’attribue cela au long séjour qu’ils y ont fait : sans compter qu’il est plus facile à un Asiatique de s’instruire des mœurs des François dans un an, qu’il ne l’est à un François de s’instruire des mœurs des Asiatiques dans quatre ; parce que les uns se livrent autant que les autres se communiquent peu.

L’usage a permis à tout traducteur, et même au plus barbare commentateur, d’orner la tête de sa version, ou de sa glose, du panégyrique de l’original, et d’en relever l’utilité, le mérite et l’excellence. Je ne l’ai point fait : on en devinera facilement les raisons. Une des meilleures est que ce serait une chose très-ennuyeuse, placée dans un lieu déjà très-ennuyeux de lui-même, je veux dire une préface.

__________

LETTRE I.

USBEK À SON AMI RUSTAN.

À Ispahan.

Nous n’avons séjourné qu’un jour à Com. Lorsque nous eûmes fait nos dévotions sur le tombeau de la vierge qui a mis au monde douze prophètes, nous nous remîmes en chemin, et hier, vingt-cinquième jour de notre départ d’Ispahan, nous arrivâmes à Tauris.

Rica et moi sommes peut-être les premiers parmi les Persans que l’envie de savoir ait fait sortir de leur pays, et qui aient renoncé aux douceurs d’une vie tranquille pour aller chercher laborieusement la sagesse.

Nous sommes nés dans un royaume florissant ; mais nous n’avons pas cru que ses bornes fussent celles de nos connoissances, et que la lumière orientale dût seule nous éclairer.

Mande-moi ce que l’on dit de notre voyage ; ne me flatte point : je ne compte pas sur un grand nombre d’approbateurs. Adresse ta lettre à Erzeron, où je séjournerai quelque temps. Adieu, mon cher Rustan. Sois assuré qu’en quelque lieu du monde où je sois, tu as un ami fidèle.

De Tauris, le 15 de la lune de Saphar, 1711.

__________

LETTRE II.

USBEK AU PREMIER EUNUQUE NOIR.

À son sérail d’Ispahan.

Tu es le gardien fidèle des plus belles femmes de Perse ; je t’ai confié ce que j’avois dans le monde de plus cher : tu tiens en tes mains les clefs de ces portes fatales, qui ne s’ouvrent que pour moi. Tandis que tu veilles sur ce dépôt précieux de mon cœur, il se repose, et jouit d’une sécurité entière. Tu fais la garde dans le silence de la nuit, comme dans le tumulte du jour. Tes soins infatigables soutiennent la vertu lorsqu’elle chancelle. Si les femmes que tu gardes vouloient sortir de leur devoir, tu leur en ferois perdre l’espérance. Tu es le fléau du vice et la colonne de la fidélité.

Tu leur commandes, et leur obéis. Tu exécutes aveuglément toutes leurs volontés, et leur fais exécuter de même les lois du sérail ; tu trouves de la gloire à leur rendre les services les plus vils ; tu te soumets avec respect et avec crainte à leurs ordres légitimes ; tu les sers comme l’esclave de leurs esclaves. Mais, par un retour d’empire, tu commandes en maître comme moi-même, quand tu crains le relâchement des lois de la pudeur et de la modestie.

Souviens-toi toujours du néant d’où je t’ai fait sortir, lorsque tu étois le dernier de mes esclaves, pour te mettre en cette place, et te confier les délices de mon cœur : tiens-toi dans un profond abaissement auprès de celles qui partagent mon amour ; mais fais-leur en même temps sentir leur extrême dépendance. Procure-leur tous les plaisirs qui peuvent être innocents ; trompe leurs inquiétudes ; amuse-les par la musique, les danses, les boissons délicieuses ; persuade-leur de s’assembler souvent. Si elles veulent aller à la campagne, tu peux les y mener ; mais fais faire main-basse sur tous les hommes qui se présenteront devant elles. Exhorte-les à la propreté, qui est l’image de la netteté de l’âme ; parle-leur quelquefois de moi. Je voudrois les revoir, dans ce lieu charmant qu’elles embellissent. Adieu.

De Tauris, le 18 de la lune de Saphar, 1711.

__________

LETTRE III.

ZACHI À USBEK.

À Tauris.

Nous avons ordonné au chef des eunuques de nous mener à la campagne ; il te dira qu’aucun accident ne nous est arrivé. Quand il fallut traverser la rivière et quitter nos litières, nous nous mîmes, selon la coutume, dans des boîtes : deux esclaves nous portèrent sur leurs épaules, et nous échappâmes à tous les regards.

Comment aurois-je pu vivre, cher Usbek, dans ton sérail d’Ispahan ; dans ces lieux qui, me rappelant sans cesse mes plaisirs passés, irritoient tous les jours mes désirs avec une nouvelle violence ? J’errois d’appartements en appartements, te cherchant toujours et ne te trouvant jamais, mais rencontrant partout un cruel souvenir de ma félicité passée. Tantôt je me voyois en ce lieu où, pour la première fois de ma vie, je te reçus dans mes bras ; tantôt dans celui où tu décidas cette fameuse querelle entre tes femmes. Chacune de nous se prétendoit supérieure aux autres en beauté. Nous nous présentâmes devant toi, après avoir épuisé tout ce que l’imagination peut fournir de parures et d’ornements : tu vis avec plaisir les miracles de notre art ; tu admiras jusqu’où nous avoit emportées l’ardeur de te plaire. Mais tu fis bientôt céder ces charmes empruntés à des grâces plus naturelles ; tu détruisis tout notre ouvrage : il fallut nous dépouiller de ces ornements qui t’étoient devenus incommodes ; il fallut paroître à ta vue dans la simplicité de la nature. Je comptai pour rien la pudeur, je ne pensai qu’à ma gloire. Heureux Usbek, que de charmes furent étalés à tes yeux ! Nous te vîmes longtemps errer d’enchantements en enchantements : ton âme incertaine demeura longtemps sans se fixer, chaque grâce nouvelle te demandoit un tribut, nous fûmes en un moment toutes couvertes de tes baisers ; tu portas tes curieux regards dans les lieux les plus secrets ; tu nous fis passer en un instant dans mille situations différentes : toujours de nouveaux commandements, et une obéissance toujours nouvelle. Je te l’avoue, Usbek, une passion encore plus vive que l’ambition me fit souhaiter de te plaire. Je me vis insensiblement devenir la maîtresse de ton cœur ; tu me pris, tu me quittas, tu revins à moi, et je sus te retenir : le triomphe fut tout pour moi, et le désespoir pour mes rivales. Il nous sembla que nous fussions seuls dans le monde : tout ce qui nous entourait ne fut plus digne de nous occuper. Plût au ciel que mes rivales eussent eu le courage de rester témoins de toutes les marques d’amour que je reçus de toi ! Si elles avoient bien vu mes transports, elles auroient senti la différence qu’il y a de mon amour au leur ; elles auroient vu que, si elles pouvoient disputer avec moi de charmes, elles ne pouvoient pas disputer de sensibilité… Mais où suis-je ? Où m’emmène ce vain récit ? C’est un malheur de n’être point aimée ; mais c’est un affront de ne l’être plus. Tu nous quittes, Usbek, pour aller errer dans des climats barbares. Quoi ! tu comptes pour rien l’avantage d’être aimé ? Hélas ! tu ne sais même pas ce que tu perds ! Je pousse des soupirs qui ne sont point entendus ; mes larmes coulent, et tu n’en jouis pas ; il semble que l’amour respire dans le sérail, et ton insensibilité t’en éloigne sans cesse ! Ah ! mon cher Usbek, si tu savois être heureux !

Du sérail de Fatmé, le 21 de la lune de Maharram, 1711.

__________

LETTRE IV.

ZÉPHIS À USBEK.

À Erzeron.

Enfin ce monstre noir a résolu de me désespérer. Il veut à toute force m’ôter mon esclave Zélide, Zélide qui me sert avec tant d’affection, et dont les adroites mains portent partout les ornements et les grâces ; il ne lui suffit pas que cette séparation soit douloureuse, il veut encore qu’elle soit déshonorante. Le traître veut regarder comme criminels les motifs de ma confiance ; et parce qu’il s’ennuie derrière la porte, où je le renvoie toujours, il ose supposer qu’il a entendu ou vu des choses, que je ne sais pas même imaginer. Je suis bien malheureuse ! Ma retraite, ni ma vertu, ne sauroient me mettre à l’abri de ses soupçons extravagants : un vil esclave vient m’attaquer jusque dans mon cœur, et il faut que je m’y défende ! Non, j’ai trop de respect pour moi-même pour descendre jusqu’à des justifications : je ne veux d’autre garant de ma conduite que toi-même, que ton amour, que le mien, et, s’il faut te le dire, cher Usbek, que mes larmes.

Du sérail de Fatmé, le 29 de la lune de Maharram, 1711.

__________

LETTRE V.

RUSTAN À USBEK.

À Erzeron.

Tu es le sujet de toutes les conversations d’Ispahan ; on ne parle que de ton départ : les uns l’attribuent à une légèreté d’esprit, les autres à quelque chagrin ; tes amis seuls te défendent, et ils ne persuadent personne. On ne peut comprendre que tu puisses quitter tes femmes, tes parents, tes amis, ta patrie, pour aller dans des climats inconnus aux Persans. La mère de Rica est inconsolable ; elle te demande son fils, que tu lui as, dit-elle, enlevé. Pour moi, mon cher Usbek, je me sens naturellement porté à approuver tout ce que tu fais : mais je ne saurais te pardonner ton absence ; et, quelques raisons que tu m’en puisses donner, mon cœur ne les goûtera jamais. Adieu. Aime-moi toujours.

D’Ispahan, le 28 de la lune de Rebiab I, 1711.

__________

LETTRE VI.

USBEK À SON AMI NESSIR.

À Ispahan.

À une journée d’Érivan, nous quittâmes la Perse pour entrer dans les terres de l’obéissance des Turcs. Douze jours après, nous arrivâmes à Erzeron, où nous séjournerons trois ou quatre mois.

Il faut que je te l’avoue, Nessir ; j’ai senti une douleur secrète quand j’ai perdu la Perse de vue, et que je me suis trouvé au milieu des perfides Osmanlins. À mesure que j’entrois dans le pays de ces profanes, il me sembloit que je devenois profane moi-même.

Ma patrie, ma famille, mes amis, se sont présentés à mon esprit ; ma tendresse s’est réveillée ; une certaine inquiétude a achevé de me troubler, et m’a fait connoître que, pour mon repos, j’avois trop entrepris.

Mais ce qui afflige le plus mon cœur, ce sont mes femmes. Je ne puis penser à elles que je ne sois dévoré de chagrins.

Ce n’est pas, Nessir, que je les aime : je me trouve à cet égard dans une insensibilité qui ne me laisse point de désirs. Dans le nombreux sérail où j’ai vécu, j’ai prévenu l’amour, et l’ai détruit par lui-même : mais, de ma froideur même, il sort une jalousie secrète qui me dévore. Je vois une troupe de femmes laissées presque à elles-mêmes ; je n’ai que des âmes lâches qui m’en répondent. J’aurois peine à être en sûreté, si mes esclaves étoient fidèles : que sera-ce, s’ils ne le sont pas ? Quelles tristes nouvelles peuvent m’en venir, dans les pays éloignés que je vais parcourir ! C’est un mal où mes amis ne peuvent porter de remède : c’est un lieu dont ils doivent ignorer les tristes secrets ; et qu’y pourroient-ils faire ? N’aimerois-je pas mille fois mieux une obscure impunité qu’une correction éclatante ? Je dépose en ton cœur tous mes chagrins, mon cher Nessir : c’est la seule consolation qui me reste dans l’état où je suis.

D’Erzeron, le 10 de la lune de Rebiab 2, 1711.

__________

LETTRE VII.

FATMÉ À USBEK.

À Erzeron.

Il y a deux mois que tu es parti, mon cher Usbek ; et, dans l’abattement où je suis, je ne puis pas me le persuader encore. Je cours tout le sérail comme si tu y étois ; je ne suis point désabusée. Que veux-tu que devienne une femme qui t’aime ; qui étoit accoutumée à te tenir dans ses bras ; qui n’étoit occupée que du soin de te donner des preuves de sa tendresse ; libre par l’avantage de sa naissance, esclave par la violence de son amour ?

Quand je t’épousai, mes yeux n’avoient point encore vu le visage d’un homme : tu es le seul encore dont la vue m’ait été permise : car je ne compte point au rang des hommes ces eunuques affreux dont la moindre imperfection est de n’être point des hommes. Quand je compare la beauté de ton visage avec la difformité du leur, je ne puis m’empêcher de m’estimer heureuse : mon imagination ne me fournit point d’idée plus ravissante que les charmes enchanteurs de ta personne. Je te le jure, Usbek, quand il me seroit permis de sortir de ce lieu où je suis enfermée par la nécessité de ma condition ; quand je pourrois me dérober à la garde qui m’environne ; quand il me seroit permis de choisir parmi tous les hommes qui vivent dans cette capitale des nations ; Usbek, je te le jure, je ne choisirois que toi. Il ne peut y avoir que toi dans le monde qui mérites d’être aimé.

Ne pense pas que ton absence m’ait fait négliger une beauté qui t’est chère : quoique je ne doive être vue de personne, et que les ornements dont je me pare soient inutiles à ton bonheur, je cherche cependant à m’entretenir dans l’habitude de plaire ; je ne me couche point que je ne me sois parfumée des essences les plus délicieuses. Je me rappelle ce temps heureux où tu venois dans mes bras ; un songe flatteur, qui me séduit, me montre ce cher objet de mon amour ; mon imagination se perd dans ses désirs, comme elle se flatte dans ses espérances : je pense quelquefois que, dégoûté d’un pénible voyage, tu vas revenir à nous : la nuit se passe dans des songes qui n’appartiennent ni à la veille ni au sommeil ; je te cherche à mes côtés, et il me semble que tu me fuis ; enfin le feu qui me dévore dissipe lui-même ces enchantements, et rappelle mes esprits. Je me trouve pour lors si animée… Tu ne le croirais pas, Usbek ; il est impossible de vivre dans cet état ; le feu coule dans mes veines : que ne puis-je t’exprimer ce que je sens si bien ? et comment sens-je si bien ce que je ne puis t’exprimer ? Dans ces moments, Usbek, je donnerois l’empire du monde pour un seul de tes baisers. Qu’une femme est malheureuse d’avoir des désirs si violents, lorsqu’elle est privée de celui qui peut seul les satisfaire ; que, livrée à elle-même, n’ayant rien qui puisse la distraire, il faut qu’elle vive dans l’habitude des soupirs et dans la fureur d’une passion irritée ; que, bien loin d’être heureuse, elle n’a pas même l’avantage de servir à la félicité d’un autre : ornement inutile d’un sérail, gardée pour l’honneur et non pas pour le bonheur de son époux !

Vous êtes bien cruels, vous autres hommes ! Vous êtes charmés que nous ayons des passions que nous ne puissions satisfaire : vous nous traitez comme si nous étions insensibles, et vous seriez bien fâchés que nous le fussions : vous croyez que nos désirs, si longtemps mortifiés, seront irrités à votre vue. Il y a de la peine à se faire aimer ; il est plus court d’obtenir de notre tempérament ce que vous n’osez attendre de votre mérite.

Adieu, mon cher Usbek, adieu. Compte que je ne vis que pour t’adorer : mon âme est toute pleine de toi ; et ton absence, bien loin de te faire oublier, animeroit mon amour s’il pouvoit devenir plus violent.

Du sérail d’Ispahan, le 12 de la lune de Rebiab 1, 1711.

__________

LETTRE VIII.

USBEK À SON AMI RUSTAN.

À Ispahan.

Ta lettre m’a été rendue à Erzeron, où je suis. Je m’étois bien douté que mon départ feroit du bruit : je ne m’en suis point mis en peine : que veux-tu que je suive, la prudence de mes ennemis, ou la mienne ?

Je parus à la cour dès ma plus tendre jeunesse ; je le puis dire, mon cœur ne s’y corrompit point : je formai même un grand dessein, j’osai y être vertueux. Dès que je connus le vice, je m’en éloignai ; mais je m’en approchai ensuite pour le démasquer. Je portai la vérité jusqu’au pied du trône : j’y parlai un langage jusqu’alors inconnu ; je déconcertai la flatterie, et j’étonnai en même temps les adorateurs et l’idole.

Mais, quand je vis que ma sincérité m’avoit fait des ennemis ; que je m’étois attiré la jalousie des ministres sans avoir la faveur du prince ; que, dans une cour corrompue, je ne me soutenois plus que par une foible vertu, je résolus de la quitter. Je feignis un grand attachement pour les sciences ; et, à force de le feindre, il me vint réellement. Je ne me mêlai plus d’aucunes affaires, et je me retirai dans une maison de campagne. Mais ce parti même avoit ses inconvénients : je restois toujours exposé à la malice de mes ennemis, et je m’étois presque ôté les moyens de m’en garantir. Quelques avis secrets me firent penser à moi sérieusement : je résolus de m’exiler de ma patrie, et ma retraite même de la cour m’en fournit un prétexte plausible. J’allai au roi ; je lui marquai l’envie que j’avois de m’instruire dans les sciences de l’Occident ; je lui insinuai qu’il pourroit tirer de l’utilité de mes voyages : je trouvai grâce devant ses yeux ; je partis, et je dérobai une victime à mes ennemis.

Voilà, Rustan, le véritable motif de mon voyage. Laisse parler Ispahan ; ne me défends que devant ceux qui m’aiment. Laisse à mes ennemis leurs interprétations malignes : je suis trop heureux que ce soit le seul mal qu’ils me puissent faire.

On parle de moi à présent : peut-être ne serai-je que trop oublié, et que mes amis… Non, Rustan, je ne veux point me livrer à cette triste pensée : je leur serai toujours cher ; je compte sur leur fidélité, comme sur la tienne.

D’Erzeron, le 20 de la lune de Gemmadi 2, 1711.

__________

LETTRE IX.

LE PREMIER EUNUQUE À IBBI.

À Erzeron.

Tu suis ton ancien maître dans ses voyages ; tu parcours les provinces et les royaumes ; les chagrins ne sauroient faire d’impression sur toi ; chaque instant te montre des choses nouvelles ; tout ce que tu vois te récrée, et te fait passer le temps sans le sentir.

Il n’en est pas de même de moi, qui, enfermé dans une affreuse prison, suis toujours environné des mêmes objets et dévoré des mêmes chagrins. Je gémis accablé sous le poids des soins et des inquiétudes de cinquante années ; et, dans le cours d’une longue vie, je ne puis pas dire avoir eu un jour serein et un moment tranquille.

Lorsque mon premier maître eut formé le cruel projet de me confier ses femmes, et m’eut obligé, par des séductions soutenues de mille menaces, de me séparer pour jamais de moi-même ; las de servir dans les emplois les plus pénibles, je comptai sacrifier mes passions à mon repos et à ma fortune. Malheureux que j’étois ! Mon esprit préoccupé me faisoit voir le dédommagement, et non pas la perte : j’espérois que je serois délivré des atteintes de l’amour par l’impuissance de le satisfaire. Hélas ! on éteignit en moi l’effet des passions, sans en éteindre la cause ; et, bien loin d’en être soulagé, je me trouvai environné d’objets qui les irritoient sans cesse. J’entrai dans le sérail, où tout m’inspiroit le regret de ce que j’avais perdu : je me sentois animé à chaque instant : mille grâces naturelles sembloient ne se découvrir à ma vue que pour me désoler : pour comble de malheurs, j’avois toujours devant les yeux un homme heureux. Dans ce temps de trouble, je n’ai jamais conduit une femme dans le lit de mon maître, je ne l’ai jamais déshabillée, que je ne sois rentré chez moi la rage dans le cœur, et un affreux désespoir dans l’âme.

Voilà comme j’ai passé ma misérable jeunesse : je n’avois de confident que moi-même. Chargé d’ennuis et de chagrins, il me les falloit dévorer ; et ces mêmes femmes que j’étois tenté de regarder avec des yeux si tendres, je ne les envisageois qu’avec des regards sévères : j’étois perdu si elles m’avoient pénétré : quel avantage n’en auroient-elles pas pris !

Je me souviens qu’un jour que je mettois une femme dans le bain, je me sentis si transporté que je perdis entièrement la raison, et que j’osai porter ma main dans un lieu redoutable. Je crus, à la première réflexion, que ce jour étoit le dernier de mes jours. Je fus pourtant assez heureux pour échapper à mille morts ; mais la beauté que j’avois faite confidente de ma faiblesse me vendit bien cher son silence : je perdis entièrement mon autorité sur elle, et elle m’a obligé depuis à des condescendances qui m’ont exposé mille fois à perdre la vie.

Enfin les feux de la jeunesse ont passé ; je suis vieux, et je me trouve, à cet égard, dans un état tranquille ; je regarde les femmes avec indifférence, et je leur rends bien tous leurs mépris, et tous les tourments qu’elles m’ont fait souffrir. Je me souviens toujours que j’étois né pour les commander ; et il me semble que je redeviens homme dans les occasions où je leur commande encore. Je les hais depuis que je les envisage de sang-froid, et que ma raison me laisse voir toutes leurs foiblesses. Quoique je les garde pour un autre, le plaisir de me faire obéir me donne une joie secrète ; quand je les prive de tout, il me semble que c’est pour moi, et il m’en revient toujours une satisfaction indirecte : je me trouve dans le sérail comme dans un petit empire ; et mon ambition, la seule passion qui me reste, se satisfait un peu. Je vois avec plaisir que tout roule sur moi, et qu’à tous les instants je suis nécessaire ; je me charge volontiers de la haine de toutes ces femmes, qui m’affermit dans le poste où je suis. Aussi n’ont-elles pas affaire à un ingrat : elles me trouvent au-devant de tous leurs plaisirs les plus innocents, je me présente toujours à elles comme une barrière inébranlable ; elles forment des projets, et je les arrête soudain : je m’arme de refus, je me hérisse de scrupules : je n’ai jamais dans la bouche que les mots de devoir, de vertu, de pudeur, de modestie. Je les désespère, en leur parlant sans cesse de la foiblesse de leur sexe, et de l’autorité du maître ; je me plains ensuite d’être obligé à tant de sévérité, et je semble vouloir leur faire entendre que je n’ai d’autre motif que leur propre intérêt, et un grand attachement pour elles.

Ce n’est pas qu’à mon tour je n’aie un nombre infini de désagréments, et que tous les jours ces femmes vindicatives ne cherchent à renchérir sur ceux que je leur donne : elles ont des revers terribles. Il y a entre nous comme un flux et un reflux d’empire et de soumission : elles font toujours tomber sur moi les emplois les plus humiliants ; elles affectent un mépris qui n’a point d’exemple ; et, sans égard pour ma vieillesse, elles me font lever, la nuit, dix fois pour la moindre bagatelle ; je suis accablé sans cesse d’ordres, de commandements, d’emplois, de caprices ; il semble qu’elles se relayent pour m’exercer, et que leurs fantaisies se succèdent. Souvent elles se plaisent à me faire redoubler de soins ; elles me font faire de fausses confidences : tantôt on vient me dire qu’il a paru un jeune homme autour de ces murs, une autre fois qu’on a entendu du bruit, ou bien qu’on doit rendre une lettre : tout ceci me trouble, et elles rient de ce trouble ; elles sont charmées de me voir ainsi me tourmenter moi-même. Une autre fois elles m’attachent derrière leur porte, et m’y enchaînent nuit et jour. Elles savent bien feindre des maladies, des défaillances, des frayeurs : elles ne manquent pas de prétexte pour me mener au point où elles veulent. Il faut, dans ces occasions, une obéissance aveugle et une complaisance sans bornes : un refus dans la bouche d’un homme comme moi seroit une chose inouïe ; et si je balançois à leur obéir, elles seroient en droit de me châtier. J’aimerois autant perdre la vie, mon cher Ibbi, que de descendre à cette humiliation.

Ce n’est pas tout : je ne suis jamais sûr d’être un instant dans la faveur de mon maître ; j’ai autant d’ennemies dans son cœur, qui ne songent qu’à me perdre : elles ont des quarts d’heure où je ne suis point écouté, des quarts d’heure où l’on ne refuse rien, des quarts d’heure où j’ai toujours tort. Je mène dans le lit de mon maître des femmes irritées : crois-tu que l’on y travaille pour moi, et que mon parti soit le plus fort ? J’ai tout à craindre de leurs larmes, de leurs soupirs, de leurs embrassements, et de leurs plaisirs mêmes : elles sont dans le lieu de leurs triomphes ; leurs charmes me deviennent terribles : les services présents effacent dans un moment tous mes services passés ; et rien ne peut me répondre d’un maître qui n’est plus à lui-même.

Combien de fois m’est-il arrivé de me coucher dans la faveur, et de me lever dans la disgrâce ! Le jour que je fus fouetté si indignement autour du sérail, qu’avois-je fait ? Je laisse une femme dans les bras de mon maître : dès qu’elle le vit enflammé, elle versa un torrent de larmes ; elle se plaignit, et ménagea si bien ses plaintes, qu’elles augmentoient à mesure de l’amour qu’elle faisoit naître. Comment aurois-je pu me soutenir dans un moment si critique ? Je fus perdu lorsque je m’y attendois le moins ; je fus la victime d’une négociation amoureuse et d’un traité que les soupirs avoient fait. Voilà, cher Ibbi, l’état cruel dans lequel j’ai toujours vécu.

Que tu es heureux ! Tes soins se bornent uniquement à la personne d’Usbek. Il t’est facile de lui plaire et de te maintenir dans sa faveur jusques au dernier de tes jours.

Du sérail d’Ispahan, le dernier de la lune de Saphar, 1711.

__________

LETTRE X.

MIRZA À SON AMI USBEK.

À Erzeron.

Tu étois le seul qui pût me dédommager de l’absence de Rica ; et il n’y avoit que Rica qui pût me consoler de la tienne. Tu nous manques, Usbek : tu étois l’âme de notre société. Qu’il faut de violence pour rompre les engagements que le cœur et l’esprit ont formés !

Nous disputons ici beaucoup ; nos disputes roulent ordinairement sur la morale. Hier on mit en question si les hommes étoient heureux par les plaisirs et les satisfactions des sens, ou par la pratique de la vertu. Je t’ai souvent ouï dire que les hommes étoient nés pour être vertueux, et que la justice est une qualité qui leur est aussi propre que l’existence. Explique-moi, je te prie, ce que tu veux dire.

J’ai parlé à des mollaks, qui me désespèrent avec leurs passages de l’Alcoran : car je ne leur parle pas comme vrai croyant, mais comme homme, comme citoyen, comme père de famille. Adieu.

D’Ispahan, le dernier de la lune de Saphar, 1711.

__________

LETTRE XI.

USBEK À MIRZA.

À Ispahan.

Tu renonces à ta raison pour essayer la mienne ; tu descends jusqu’à me consulter ; tu me crois capable de t’instruire. Mon cher Mirza, il y a une chose qui me flatte encore plus que la bonne opinion que tu as conçue de moi : c’est ton amitié, qui me la procure.

Pour remplir ce que tu me prescris, je n’ai pas cru devoir employer des raisonnements fort abstraits. Il y a certaines vérités qu’il ne suffit pas de persuader, mais qu’il faut encore faire sentir : telles sont les vérités de morale. Peut-être que ce morceau d’histoire te touchera plus qu’une philosophie subtile.

Il y avoit en Arabie un petit peuple, appelé Troglodyte, qui descendoit de ces anciens Troglodytes qui, si nous en croyons les historiens, ressembloient plus à des bêtes qu’à des hommes. Ceux-ci n’étoient point si contrefaits, ils n’étoient point velus comme des ours, ils ne siffloient point, ils avoient des yeux ; mais ils étoient si méchants et si féroces, qu’il n’y avoit parmi eux aucun principe d’équité ni de justice.

Ils avoient un roi d’une origine étrangère, qui, voulant corriger la méchanceté de leur naturel, les traitoit sévèrement ; mais ils conjurèrent contre lui, le tuèrent, et exterminèrent toute la famille royale.

Le coup étant fait, ils s’assemblèrent pour choisir un gouvernement ; et, après bien des dissensions, ils créèrent des magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus, qu’ils leur devinrent insupportables ; et ils les massacrèrent encore.

Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent qu’ils n’obéiroient plus à personne ; que chacun veilleroit uniquement à ses intérêts, sans consulter ceux des autres.

Cette résolution unanime flattoit extrêmement tous les particuliers. Ils disoient : Qu’ai-je affaire d’aller me tuer à travailler pour des gens dont je ne me soucie point ? Je penserai uniquement à moi. Je vivrai heureux : que m’importe que les autres le soient ? Je me procurerai tous mes besoins ; et, pourvu que je les aie, je ne me soucie point que tous les autres Troglodytes soient misérables.

On étoit dans le mois où l’on ensemence les terres ; chacun dit : Je ne labourerai mon champ que pour qu’il me fournisse le blé qu’il me faut pour me nourrir ; une plus grande quantité me seroit inutile : je ne prendrai point de la peine pour rien.

Les terres de ce petit royaume n’étoient pas de même nature : il y en avoit d’arides et de montagneuses, et d’autres qui, dans un terrain bas, étoient arrosées de plusieurs ruisseaux. Cette année, la sécheresse fut très-grande ; de manière que les terres qui étoient dans les lieux élevés manquèrent absolument, tandis que celles qui purent être arrosées furent très-fertiles : ainsi les peuples des montagnes périrent presque tous de faim par la dureté des autres, qui leur refusèrent de partager la récolte.

L’année d’ensuite fut très-pluvieuse : les lieux élevés se trouvèrent d’une fertilité extraordinaire, et les terres basses furent submergées. La moitié du peuple cria une seconde fois famine ; mais ces misérables trouvèrent des gens aussi durs qu’ils l’avoient été eux-mêmes.

Un des principaux habitants avoit une femme fort belle ; son voisin en devint amoureux, et l’enleva : il s’émut une grande querelle ; et, après bien des injures et des coups, ils convinrent de s’en remettre à la décision d’un Troglodyte qui, pendant que la république subsistoit, avoit eu quelque crédit. Ils allèrent à lui, et voulurent lui dire leurs raisons. Que m’importe, dit cet homme, que cette femme soit à vous, ou à vous ? J’ai mon champ à labourer ; je n’irai peut-être pas employer mon temps à terminer vos différends et à travailler à vos affaires, tandis que je négligerai les miennes ; je vous prie de me laisser en repos, et de ne m’importuner plus de vos querelles. Là-dessus il les quitta, et s’en alla travailler sa terre. Le ravisseur, qui étoit le plus fort, jura qu’il mourroit plutôt que de rendre cette femme ; et l’autre, pénétré de l’injustice de son voisin et de la dureté du juge, s’en retournoit désespéré, lorsqu’il trouva dans son chemin une femme jeune et belle, qui revenoit de la fontaine. Il n’avoit plus de femme, celle-là lui plut ; et elle lui plut bien davantage lorsqu’il apprit que c’étoit la femme de celui qu’il avoit voulu prendre pour juge, et qui avoit été si peu sensible à son malheur : il l’enleva, et l’emmena dans sa maison.

Il y avoit un homme qui possédoit un champ assez fertile, qu’il cultivoit avec grand soin : deux de ses voisins s’unirent ensemble, le chassèrent de sa maison, occupèrent son champ ; ils firent entre eux une union pour se défendre contre tous ceux qui voudroient l’usurper ; et effectivement ils se soutinrent par là pendant plusieurs mois ; mais un des deux, ennuyé de partager ce qu’il pouvoit avoir tout seul, tua l’autre, et devint seul maître du champ. Son empire ne fut pas long : deux autres Troglodytes vinrent l’attaquer ; il se trouva trop foible pour se défendre, et il fut massacré.